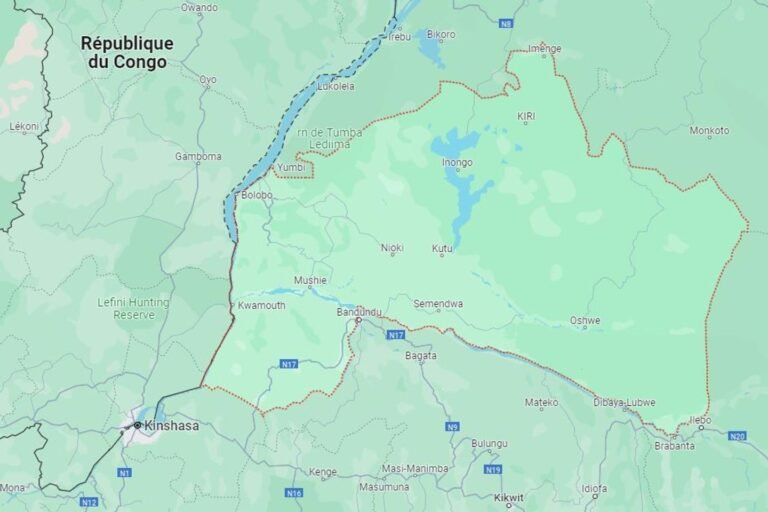

La province du Maï-Ndombe, située au nord-est de Kinshasa. CARTES GOOGLE

Alors que les forces de sécurité congolaises continuent de reculer devant une rébellion armée soutenue par le Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), un autre conflit meurtrier, nourri de dissensions intercommunautaires, se propage à basse intensité et dans une forme de huis clos, aux portes de Kinshasa depuis 2022.

Samedi 13 juillet, un groupe d’hommes armés a ainsi attaqué un détachement de soldats à Kinsele, un village de la province du Maï-Ndombe situé à 130 kilomètres au nord-est de la capitale. Au moins 72 personnes ont été tuées, dont des militaires, selon un bilan provisoire fourni jeudi par David Bisaka, député provincial du territoire de Kwamouth. Chiffre difficilement vérifiable, l’accès de la région étant interdit à la presse depuis plus d’un an.

Lire aussi | En RDC, au moins quarante morts dans des affrontements à l’est de Kinshasa

Ajouter à vos sélections

Ces dernières violences marquent l’échec des tentatives de médiation, encore timides, menées par l’Etat. Elles ont ainsi fait voler en éclats un accord de paix – « mal fagoté et considéré comme partial par une partie des protagonistes concernés », selon un acteur du dossier tenu à la confidentialité – conclu en avril sous les auspices du président Félix Tshisekedi entre des représentants des communautés locales impliquées dans ces violences.

Le conflit, larvé depuis des années, a éclaté au grand jour en juillet 2022 dans le territoire de Kwamouth, l’un des chefs-lieux de la province du Maï-Ndombe situé sur les rives du fleuve Congo un peu au nord de la capitale . Un différend foncier entre propriétaires traditionnels de la communauté Téké et fermiers Yaka à servi de déclenchement.

« La situation s’est détériorée »

En RDC, l’Etat est le propriétaire exclusif des terres (et du sous-sol) dont il peut accorder, seulement, la jouissance. Mais la plupart des zones rurales congolaises se plient au droit coutumier. Dans le cas du Maï-Ndombe, les chefs Téké avancent l’antériorité de leur présence dans la région pour revendiquer la propriété coutumière des terres cultivées par les Yaka, population dite « non autochtone ».

Les premiers incidents ont été enregistrés dans les environs du village de Masiambe. Là, les « propriétaires » Téké ont voulu faire appliquer par la force la majoration des redevances qu’ils perçoivent sur la production des terres louées aux « campeurs » (nom donné aux fermiers Yaka). Une augmentation que ceux-ci refusaient de verser. Aux premières maisons incendiées en rétorsion par des Téké, aidées dans certains cas par des soldats ou policiers, des Yaka ont répondu par les armes.

Lire aussi | Dans l’est de la RDC, les rebelles du M23 intensifient leur emprise sur le Nord-Kivu

Ajouter à vos sélections

« La situation s’est détériorée au cours des mois qui ont suivi, d’autres populations « non autochtones » (Mbala et Suku notamment) se rangeant aux côtés des Yaka, des groupes organisés de civils armés se formant pour attaquer des villages, ciblant principalement les chefs et les notables locaux et endommageant les infrastructures et l’économie locale », notaient les experts de l’ONU sur la RDC dans leur rapport annuel de 2023 sur l’état sécuritaire du pays.

Près de dix chefs coutumiers Téké, parfois avec leur famille, ont été égorgés lors d’attaques menées par des Mobondo, groupe ainsi nommé en référence à leurs fétiches protectrices. Cette milice Yaka apparue au grand jour au début 2023 semble tenir aujourd’hui les forêts du plateau de Bateke et occuper un certain nombre de villages désertés par leurs habitants.

Intervention d’une « main noire » ?

« A l’arrivée dans chaque village, ils tuent, décapitent le chef coutumier et les notables, ils sont en train d’éliminer les traces de ces vieilles bibliothèques », expliquait en 2023 Crispin Mwadi, alors administrateur du territoire de Kwamouth, démis depuis . « Notre police ici est dépourvue de la logistique », ajoutait-il.

Les militaires envoyés en renfort dans cette région dépourvue d’infrastructures routières ne sont pas mieux lotis. Sous-équipés, selon plusieurs témoignages, ils n’osent guère sortir de la ville de Kwamouth. Le nombre d’attaques a été multiplié sur une zone de plus en plus large.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Comment l’armée rwandaise a conquis une partie de l’est de la RDC

Ajouter à vos sélections

Pourtant, l’État tarde à prendre la mesure du problème. Trois mois après le début du conflit, le président Félix Tshisekedi cherchait d’autres explications que la question foncière. Lors d’un entretien accordé à RFI et France 24 en marge de l’assemblée générale des Nations unies de 2022, le chef de l’Etat dénonçait ainsi l’intervention d’une « main noire » qui, en coulisses, tirerait les fils du conflit. « Ce qui se passe dans l’Ouest (…) ressemble presque comme deux gouttes d’eau aux violences qu’on voit dans l’Est », ajoutait-il, laissant entendre que là aussi le Rwanda agirait dans l’ombre. Aucun signe d’intervention extérieure n’a pourtant été signalé.

Suivez-nous sur WhatsApp

Restez informé

Recevez l’essentiel de l’actualité africaine sur WhatsApp avec la chaîne du « Monde Afrique »

Rejoindre

Mais l’incapacité de Kinshasa à contenir les violences alimentaires spéculations et fantasmes : lutte sourde pour des titres miniers virtuels à ce jour, spéculation foncière d’investisseurs et d’hommes politiques kinois, volonté cachée d’expansion rwandaise sur des territoires situés à plus de 1 500 kilomètres de Kigali…

Les populations payaient le plus lourd tribut

Il y a quelques mois, au retour d’une mission de médiation dans le Maï-Ndombe, le chef de la très influente Eglise catholique de RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, admettait ne pas encore comprendre les intentions de « ce groupe de bandits (les Mobondo) ». En revanche, il pointait une responsabilité particulière : « Lorsque l’État démissionne, il y a toujours des forces obscures qui prennent le pouvoir, et c’est ce qui est arrivé à Kwamouth (…), tout simplement parce que l’État n’ n’est pas là. »

Sur les ondes de Radio Okapi, Rigobert Luhinzo, expert associé en résolution des conflits à l’Initiative pour un leadership cohésif (ILC), reconnaissait lui aussi ne pas avoir encore déterminé les causes profondes de ce conflit. « Les violences actuelles sont des conséquences, mais des conséquences de quoi ? », demandait-il, appelant « à mettre autour de la table les acteurs visibles et invisibles de ce conflit ». « La signature d’un accord devant le chef de l’Etat ne résout pas les causes profondes qui ont poussé les gens à s’entretuer. L’usage de la force n’est pas une solution, il faut un dialogue », ajoutait-il.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés La République démocratique du Congo, un géant impuissant face aux ingérences du Rwanda

Ajouter à vos sélections

La résurgence des Mondobo après quelques semaines d’accalmie montre en effet les limites de l’initiative de paix du 6 avril. « Les Mobondo ont continué à attaquer des civils et ont mené des combats violents avec les FARDC et la garde républicaine, acquérant une puissance de feu importante grâce à des attaques réussies contre des positions militaires », notaient les experts des Nations unies avant même la dernière. Attaque à Kinsele.

Etrangement, cet accord présenté comme un succès par la présidence n’a jamais été rendu public. Les représentants communautaires n’en ont jamais eu de version écrite. « En fait, la rencontre n’a pu produire ses fruits parce que tous les acteurs n’étaient pas invités et que d’autres ne considèrent pas l’État qui était l’organisateur comme impartial. En conséquence, le document final a été dit, mais pas diffusé », témoigne un participant. « L’accord, s’il est prometteur en substance, est faible en termes d’intégration de l’ensemble des acteurs et de sérieux dans sa mise en œuvre », ajoute notre source contrainte à l’anonymat.

Lire aussi | En RDC, le silence de Joseph Kabila entretient les soupçons sur son rôle dans l’est du pays

Ajouter à vos sélections

En attendant une nouvelle initiative de paix, les populations, comme dans l’est du pays, payaient le plus lourd tribut, dans l’indifférence des autorités centrales. OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, dénombrait, fin juin, quelque 32 000 personnes contraintes de fuir leur domicile en raison des violences dans le Maï-Ndombe. Elles s’ajoutent aux 7,3 millions de Congolais subissant déjà une situation similaire, soit la plus grande population de déplacés internes en Afrique.

Des centaines d’autres ont été tués dans le territoire de Kwamouth. Aucune comptabilité précise n’est tenue mais l’organisation de défense des droits humains HRW dressait un bilan de 300 tués entre juillet 2022 et mars 2023. Depuis, les violences n’ont pas pas été arrêtées.

Réutiliser ce contenu

Source link